Allgemeine und Anorganische Chemie (AC1)

Allgemeine und Anorganische Chemie (AC1)  Allgemeine und Anorganische Chemie (AC1)

Allgemeine und Anorganische Chemie (AC1) Die Versuche in dieser Experimentalvorlesung werden von Georg Monsch, M.Sc., und Dr. Magdalena Rusan vorgeführt.

Di, Mi, Fr, 8:45–10:00 Uhr, Liebig-HS.

Hinweise zur Klausur finden Sie auf der Homepage von Herrn Kornath, wo Sie auch Links zu alten Klausuren finden.

Beachten Sie die Regelung für das Bestehen der Klausur.

• Studierende des Bachelorstudiengangs Chemie und Biochemie,

• Studierende der Biologie,

• Studierende von Lehramtsstudiengängen mit Teilfach Chemie,

• Studierende der Pharmazie (Staatsexamen und Bachelor).

Der Vorlesung Allgemeine und Anorganische Chemie stehen ca. 70 Stunden zur Verfügung. Diese Zeit verteilt sich auf zwei ungefähr gleich große Blöcke:

In Teil A werden die Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie in anderer Abfolge – aber hoffentlich doch schlüssig und zusammenhängend – dargestellt als in den Lehrbüchern üblich. Die Absicht ist, eine optimale Vernetzung mit dem Chemischen Grundpraktikum herzustellen, das von den Studierenden des 1. Semesters des Bachelorstudiengangs Chemie und Biochemie absolviert wird. Mit dem Abschluss von Kapitel 11 Ende November sind alle für das Praktikum wichtigen Begriffe behandelt worden. Anschließend werden diese Grundlagen im dann folgenden systematischen Teil benutzt, um Ordnung in die Vielfalt der stofflichen Welt zu bringen. Für die Klausur am Ende der Vorlesung können Sie den Stoff zusammenhängend aus einem der Lehrbücher vertiefen, da in der Vorlesung nur die Abfolge, aber nicht der typische Umfang des Stoffes verändert wurde.

Für Studierende im Bachelorstudiengang Chemie und Biochemie sowie für Studierende der Biologie und des Lehramtes wird eine Übung von Prof. Kornath (1 SWS) angeboten. Herr Kornath entwirft für diese Übung Aufgabenblätter, die Sie unter Anleitung einer Tutorin/eines Tutors bearbeiten.

Für die Hörer aus dem Staatsexamensstudiengang Pharmazie ist keine Übung vorgesehen, da hier die Vorlesung das anorganisch-analytische Praktikum begleitet, in dessen Rahmen eigene Seminare abgehalten werden.

Parallel zu dieser Vorlesung findet im ersten Semester des Bachelorstudiengangs Chemie und Biochemie das Liebig-Lab statt, das von Dr. Böttcher organisiert wird. Dieses Praktikum wird von der Vorlesung zum Chemischen Grundpraktikum von Dr. Böttcher begleitet, dessen Inhalt mit der Grundvorlesung abgestimmt ist. Zusammen bilden (1) diese Grundvorlesung, (2) das Chemische Grundpraktikum und (3) die Vorlesung zum Chemischen Grundpraktikum Ihre Ausbildung in Allgemeiner und Anorganischer Chemie im 1. Semester.

Anschließend an diese Vorlesung finden das Chemische Praktikum für Biologen und das Anorganisch-chemische Praktikum I für Lehramtstudierende statt. Bei diesen Praktika wird das Bestehen der Klausur zu dieser Vorlesung als Eingangsvoraussetzung verlangt. Hinweise auf diese Praktika finden Sie daher oben im Klausur-Abschnitt.

Lehrbücher, aus denen der Stoff im Zusammenhang gelernt werden kann:

C. E. Mortimer, U. Müller: Chemie. 10. Auflage, Thieme 2010 (ISBN 978-3-13-484310-1).

E. Riedel, C. Janiak: Anorganische Chemie. 8. Auflage, de Gruyter 2012, ISBN 978-3-11-022566-2. Die Stoffchemie ist ausgewogen dargestellt, das heißt, umfangreicher als im Mortimer, aber nicht so enzyklopädisch wie in den umfangreicheren Gesamtdarstellungen. Ein Problem, das auch beim Mortimer auftritt, ist die Einhaltung der Oktettregel. Wir werden sie in der Vorlesung strikt beachten, in beiden Büchern wird das auch so angesagt, aber nicht konsequent beibehalten. Wir werden das Thema in der Vorlesung ansprechen.

M. Binnewies, M. Jäckel, H. Willner, G. Rayner-Canham: Allgemeine und Anorganische Chemie. 2. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag 2010, ISBN 978-3-8274-2533-1

Umfangreichere Gesamtdarstellungen:

Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. Walter de Gruyter 2007, ISBN 978-3-11-017770-1

C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganische Chemie. Pearson 2006, ISBN 3-8273-7192-9

Atkins, Overton, Rourke, Weller, Armstrong: Inorganic Chemistry. 5th ed., Oxford University Press 2010, ISBN 978-0-19-923617-6

Prüfen Sie hier, ob Ihr Browser das Skript korrekt darstellt.

Zu den häufig benutzten Sonderzeichen gehören griechische Buchstaben: α (alpha), β (beta), π (pi), σ (sigma), χ (chi). Wie Sie sehen, werden α und π durch die verwendete Schrift (Verdana) nicht so deutlich dargestellt wie zum Beispiel durch Schriften aus der Helvetica- (α, π) oder Times-Roman-Familie (α, π). Wenn das beim Lernen nervt, sagen Sie bitte Bescheid.

Diese Website soll (1) die Gliederung der Vorlesung zeigen, (2) Abbildungen zur Verfügung stellen, (3) Organisatorisches übersichtlich an einer Stelle zusammenfassen, (4) ausgearbeiteten Text da zeigen, wo die empfohlenen Lehrbüchern ergänzt werden sollen, meistens handelt es sich dabei um das jeweilige konkrete Beispiel, mit dem ein Sachverhalt erklärt wird. Diese Website soll nicht – ein Lehrbuch ersetzen. Im Gegenteil – Sie werden zahlreiche Querverweise zu den Lehrbüchern finden.

Wenn Sie das Skript oder Teile davon ausdrucken möchten, verwenden Sie am Besten die pdf-Version (Stand: 12. Oktober 2016).

Erläuterungen zu den unterschiedlichsten Themen, die nicht so recht in den Haupttext passen, sind alle in einem Dokument gesammelt. Ein weiteres Dokument enthält Vereinbarungen der Dozenten der Veranstaltungen des Lehrbereichs AC für das 1. Semester.

Chemie ist die Lehre von den Stoffen und den Stoffumwandlungen. Um Stoffe aus der natürlichen Umgebung in ihrer Funktion zu verstehen – oft auch um sie für eine Anwendung nutzbar zu machen, ist die Chemie häufig einem bewährtem Vorgehen gefolgt, das in der Regel mehrfach durchlaufen wird: Der Analyse von Stoffen aus Natur und Technik folgt die Synthese neuer Stoffe, die zum Verständnis der Natur beitragen oder die für eine bestimmte Anwendung optimiert sind. Schwerpunkte angewandter chemischer Forschung sind die Wirkstoffsynthese und die Werkstoffsynthese. Aus diesen beiden Bereichen soll jeweils ein Beispiel das genannte Prinzip veranschaulichen.

Schon früh wurde ein Extrakt des Opiums, dem eingetrockneten Milchsaft aus den unreifen Samenkapseln von Schlafmohn (Papaver somniferum L.) als Schmerzmittel eingesetzt, wobei dessen hohes Suchtpotential als wichtigste Nebenwirkung in Kauf zu nehmen war. Die Analyse des Extrakts ergab, dass die schmerzstillende Wirkung auf Morphin als Hauptwirkstoff zurückzuführen ist (Sertürner 1806). Die daraufhin eingeführte Verwendung von reinem Morphin milderte zwar einige lästige, aber zweitrangige Nebenwirkungen des Gesamtextrakts (zum Beispiel die hartnäckige Verstopfung), nicht aber die suchterzeugende Wirkung des Opiums, für die vor allem Morphin selbst verantwortlich ist. Die Aufklärung der Morphinstruktur war anschließend die Grundlage einer chemischen Modifizierung des Wirkstoffmoleküls, bei der tatsächlich Stoffe synthetisiert wurden, die bei annähernd gleicher schmerzstillender Aktivität weniger suchterzeugend sind (Opiat-Analgetika wie Pethidin und Methadon). Die Entwicklung verlief nicht ohne schwerwiegende Irrtümer: Heroin verdankt seinen Namen der verfrühten Freude seines Erfinders, der die Heldentat vollbracht zu haben glaubte, den gesuchten Morphin-Ersatzstoff ohne Suchtpotential entdeckt zu haben.

Einige Zeit nach diesen Entwicklungsschritten führte die weitere Analyse der Morphinwirkung zur Entdeckung von körpereigenen Opiaten (Endorphinen) mit einer zur Zeit nur erhofften Anwendung in der Zukunft.

Mit dem Beginn der Bronzezeit lernte der Mensch erstmals, Metalle zur Herstellung von Waffen, Werkzeugen und Schmuck zu nutzen. Bronze ist eine Legierung aus Kupfer und Zinn, deren Herstellung einige Kenntnisse voraussetzt. Während nämlich das in Mitteleuropa verhältnismäßig häufige Gold gediegen vorkommt und daher „nur“ in hinreichender Menge gesammelt und zu Münzen oder Schmuckstücken wie den schweren keltischen Halsringen geschmolzen werden musste, kommt Kupfer selten und Zinn nie gediegen vor. Das Hauptvorkommen von Zinn ist vielmehr Zinndioxid in Form des Minerals Cassiterit. Es musste also die Exploration von Erzlagerstätten und die Verhüttung des Erzes beherrscht werden, um aus „Steinen“ ein Metall zu gewinnen.

In der nachfolgenden Eisenzeit gelang es, das in viel größerer Menge verfügbare Eisen nutzbar zu machen, wozu allerdings höherere Anforderungen an die Verhüttungstechnologie zu meistern waren, die im wesentlichen im heute betriebenen Hochofenprozess wiederzufinden sind. So verstanden es frühe Kulturen wie die der Etrusker, die zum Beispiel auf Elba reichlich vorkommenden Eisenoxidminerale Hämatit (siehe obere Abbildung, darunter ein Beispiel für ein früh genutztes Vorkommen in den Ammergauer Alpen) und Magnetit durch Holzkohle zu Eisen umzusetzen. Dabei gibt es genug Hinweise, dass schon die frühen Nutzer von Eisen in der Lage waren, Waffen aus hochwertigem Stahl zu erzeugen, wozu vor allem die Einstellung des korrekten Kohlenstoffgehalts gelingen musste.

Ein ca. 1 m großer Eisenoxidbrocken am Monte Calamita im Südosten Elbas (ital. calamita, Magnet). Das Vorkommen wurde beginnend mit der Etruskerzeit bis zum 2. Weltkrieg ausgebeutet.

Ein einheimisches Eisenerzvorkommen: die wohl seit dem frühen Mittelalter bis ca. 1840 ausgebeutete St.-Mang-Grube beim Säuling (Füssen).

Mit dem Aufkommen moderner werkstoffkundlicher Analysenmethoden konnte der Zusammenhang zwischen dem atomaren Aufbau der Legierungen sowie den Wechselwirkungen zwischen den Atomen und den Legierungseigenschaften erforscht werden. Heute gelingt es auf der Grundlage solcher Methoden, zum Beispiel der Röntgenbeugung, selbst so erstaunliche Eigenschaften zu erklären, wie sie bei den sogenannten „Gedächtnislegierungen“ gefunden werden, die nach einer Verformung beim bloßen Erwärmen ihre ursprüngliche äußere Form wieder einnehmen.

•Versuch: „Thermobil“.

Gemische (Granit, Honig, Luft) können durch Trennverfahren wie Destillation oder Chromatographie in Reinstoffe zerlegt werden. Ein Reinstoff ist durch charakteristische Eigenschaften und Kennzahlen definiert, zum Beispiel durch sein optisches und magnetisches Verhalten. Die Umwandlung von Stoffen ist Gegenstand der Chemie. Verbindungen können durch chemische Reaktionen in Elemente zerlegt werden. Der Aufbau von Verbindungen aus den Elementen folgt den stöchiometrischen Gesetzen, die auf den atomaren Aufbau der Materie hinweisen. Atome als die kleinsten Teilchen eines Elementes bauen in dem durch die Summenformel angegebenen Zahlenverhältnis eine Verbindung auf; mit der konstanten Masse einer Atomsorte liegt damit auch das Masseverhältnis der Elemente in einer Verbindung fest. Das Mol verbindet die atomare Masseeinheit mit der Gramm-Skala. Es erlaubt die Formulierung von Reaktionsgleichungen und das stöchiometrische Rechnen. Für Gase gelten darüberhinaus Volumengesetze, denen der molekulare Aufbau entnommen werden kann. Die Moleküle wichtiger Gase wie Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Chlor sind zweiatomig: N2, O2, H2, Cl2.

| Mortimer: 1, 3, 4, 5, 10 Binnewies: Teile von 8 Riedel: 1.1, 3.1–3.4 |

In der Chemie gängige Trennverfahren sind Destillation, Kristallisation, Filtration und Flotation. Für die Trennung kleiner Stoffmengen werden vor allem chromatographische Verfahren eingesetzt, deren Grundprinzip auf dem „Ausschütteln“ beruht (Stichworte: Verteilungsgleichgewicht, stationäre Phase, mobile Phase).

Versuch 2-5: Ausschütteln von Iod aus Wasser • Iod verteilt sich zwischen Wasser und Benzin, es reichert sich dabei in Benzin, in dem es mit violetter Farbe löslich ist, deutlich stärker an als in Wasser, das Iod mit gelber Farbe löst.

Stoffe, die sich durch solche Trennverfahren nicht weiter zerlegen lassen, sind Reinstoffe. Reinstoffe sind durch physikalische Kennzahlen wie Schmelz- und Siedepunkt, Dichte oder Brechungsindex charakterisiert, die unabhängig von der Herkunft des Reinstoffes immer denselben Zahlenwert haben. Auch charakteristische chemische Eigenschaften wie Brennbarkeit oder brandförderndes Verhalten dienen zur Identifizierung von Reinstoffen. Aus dem Alltag bekannte Reinstoffe sind zum Beispiel zahlreiche Mineralien wie Calcit (Kalkstein), Quarz oder Steinsalz (Kochsalz), aber auch Flüssigkeiten oder Gase wie Wasser oder Sauerstoff.

Versuch 1-1: Pt brennt an Luft nicht, Mg brennt an Luft

Versuch 1-4: Fe reagiert mit Luft

Luft hingegen ist ein Stoffgemisch, das sich in Reinstoffe zerlegen lässt.

Versuch 8-1: Fe zeigt 1/5 O2 in Luft an • mit Essigsäure gewaschene Eisenwolle entzieht der Luft einen Bestandteil; die Reaktion kommt zum Erliegen, wenn ca. 1/5 des eingesetzten Luftvolumens verbraucht ist. Luft ist also ein Gasgemisch, das zu ca. 1/5 aus einer reaktiven Komponente besteht, genauer zu 21 Volumen-% aus Sauerstoff, und zu ca. 4/5 aus einem Rest, der unter diesen Bedingungen nicht reagiert, nämlich 78 Vol.-% Stickstoff und 1 Vol.-% Argon.

Die Zerlegung des homogenen Stoffgemischs Luft gelingt durch fraktionierte Destillation. Der Bestandteil mit dem niedrigsten Siedepunkt ist Stickstoff (−196 °C), der als Kühlmittel genutzt werden kann, um die übrigen Bestandteile aus der Luft auszukondensieren (Siedepunkt von Sauerstoff −183 °C); zuvor zwei Versuche, welche die Eigenschaften von flüssigem Stickstoffs zeigen. Stickstoff und Sauerstoff sind Reinstoffe, die an charakteristischen Eigenschaften erkannt werden können, im Versuch sind dies die Farbe und das Verhalten gegenüber einem Magnetfeld.

Versuch 8-17: Sicherheitsaspekte: Gummischlauch in flüssigem Stickstoff; Druckentwicklung beim Verdampfen.

Versuch 8-13: Leidenfrost-Phänomen

Versuch 8-11: Kondensation von flüssigem Sauerstoff an stickstoffgekühltem Kupferfinger (Video im mp4-Format).

Eine chemische Reaktion, eine Stoffumwandlung, hat dann stattgefunden, wenn Stoffe mit anderen physikalischen Kennzahlen und chemischen Eigenschaften entstehen. Erhitzt man zum Beispiel das Mineral Calcit auf ca. 1000 °C, so entstehen zwei Stoffe: ein farbloses Gas und ein weißer Feststoff, der sich jedoch in seinen Kennzahlen, beispielsweise der Dichte, von Calcit unterscheidet. Calcit ist in weitere Bestandteile zerlegt worden, es ist eine Stoffumwandlung eingetreten.

Versuch 3-2: Erhitzen von Kalkstein • es entsteht Kohlendioxid, das durch „Kalkwasser“ nachgewiesen wird; das zurückbleibende weiße Pulver ist scheinbar unverändert, zeigt aber andere Eigenschaften als das eingesetzte Kalksteinpulver.

Bei dem Versuch, die in der Natur vorliegenden Stoffe in Reinstoffe aufzutrennen und diese dann durch chemische Reaktionen weiter zu zerlegen, wurden chemische Grundstoffe, die chemischen Elemente entdeckt. Dies sind Stoffe, die sich nicht weiter in andere Stoffe zerlegen lassen. Umgekehrt entstehen durch Reaktion der chemischen Elemente miteinander alle übrigen Stoffe, die Verbindungen. In der Natur wurden 92 dieser chemischen Elemente gefunden, denen nahezu 5.000.000 bekannte Verbindungen gegenüberstehen.

Schon vor etwa 200 Jahren wurden Gesetzmäßigkeiten entdeckt, die darauf hindeuten, dass die chemischen Elemente aus gleichartigen, mit einer bestimmten charakteristischen Masse behafteten kleinsten Teilchen, den Atomen, aufgebaut sind. Die erste Regel ist das

• Gesetz von der Erhaltung der Masse, wonach bei allen chemischen Reaktionen die Gesamtmasse der an der Reaktion beteiligten Stoffe konstant bleibt. Bei chemischen Reaktionen erfolgt lediglich eine Umgruppierung dieser Atome, die Gesamtzahl der Atome jeder Atomsorte bleibt unverändert. Außerdem gelten die stöchiometrischen Gesetze:

Versuch 4-2: Fe wird beim Verbrennen schwerer

Versuch 4-3: Fe verbrennt im geschlossenen System ohne Änderung der Gesamtmasse

• Das Gesetz der konstanten Proportionen besagt, dass sich eine chemische Verbindung immer aus konstanten Mengenverhältnissen der Elemente bildet. So verbindet sich 1,000 g des Elementes Kohlenstoff immer mit 1,333 g des Elementes Sauerstoff zur Verbindung „Kohlenmonoxid“, aber nicht mit davon abweichenden Mengen wie 1,350 g oder 1,500 g; eine zweite Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff, „Kohlendioxid“, enthält auf 1,000 g Kohlenstoff stets 2,667 g Sauerstoff. 1,00 g des Elementes Wasserstoff verbindet sich stets mit 7,95 g Sauerstoff zur Verbindung Wasser.

Versuch 4-4: Zeigen: PbO, Pb3O4, PbO2

• Das Gesetz der multiplen Proportionen lautet: Bilden wie im Fall von Sauerstoff und Kohlenstoff zwei Elemente mehrere Verbindungen miteinander, dann stehen die Massen der Elemente zueinander im Verhältnis kleiner ganzer Zahlen. So reagiert 1,000 g Kohlenstoff mit 1,333 g Sauerstoff zu Kohlenmonoxid; weiterhin reagiert 1,000 g Kohlenstoff mit 2,666 g Sauerstoff zu Kohlendioxid. Bezogen auf die gleiche Menge Kohlenstoff (1,000 g) stehen die Massen von Sauerstoff im Verhältnis 1,333 : 2,666 = 1 : 2.

Verbindungen entstehen durch chemische Reaktion verschiedener Elemente. So verbrennt Kohlenstoff in Anwesenheit von Sauerstoff zu Kohlenmonoxid und Kohlendioxid (die Symbole „C“ und „O“ stammen von neulat. carboneum und oxygenium; wenn Sie sich für die Herkunft der Elementsymbole und -namen interessieren, so finden Sie im Holleman-Wiberg erschöpfende Information):

2 C + O2 → 2 CO

C + O2 → CO2

CO und CO2 sind die Summenformeln für Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. Summenformeln geben die Atomsorten an, aus denen eine Verbindung aufgebaut ist, sowie deren Zahlenverhältnis; bei bekannter Atommasse damit also auch die Massenverhältnisse der in der Verbindung miteinander verbundenen Elemente.

Eine Summenformel enthält keine Information über die Struktur der Verbindung, auch nicht über die Art der Bindung zwischen den Atomen. So sind CO und CO2 Gase, in denen einzelne Moleküle der Formeln CO und CO2 vorliegen, währen SiO2 (Quarz) keine isolierten Moleküle enthält, sondern ein polymerer Stoff ist, in dem n Atome Silicium mit 2 n Atomen Sauerstoff einen Kristall aufbauen. NaCl und Na2CO3 sind aus Ionen aufgebaute Salze, deren Kristalle aus n Na+- und n Cl−-Ionen bzw. aus 2 n Na+- und n CO32−-Ionen aufgebaut sind.

Trotz dieser Einschränkung werden die Formeln von Gasen und Flüssigkeiten so hingeschrieben, dass die Zusammensetzung der charakteristischen kleinsten Teilchen, der Moleküle, wiedergegeben wird. Daher wird Sauerstoff als O2 und nicht als O angegeben, da sich herleiten lässt (siehe Abschnitt „Gase“), dass Sauerstoff unter den normalen Umgebungsbedingungen aus zweiatomigen Molekülen aufgebaut ist.

Die Masse von Atomen und Molekülen kann in jeder beliebigen Masseeinheit angegeben werden. So wiegt ein Sauerstoffatom 2,66 × 10−23 g. Um solch unhandliche Zahlen zu vermeiden, wird als Einheit der Atommasse 1/12 der Masse eines Atoms des Kohlenstoffisotops 12C festgelegt (zum Begriff „Isotop“ siehe unten). Diese Masseeinheit wird mit u oder Dalton bezeichnet oder auch ohne Dimension angegeben. Für die Umrechnung in Gramm gilt:

1 u (= 1 D = 1 atomare Masseneinheit) = 1,6605 × 10−24 g

Die relative Molekülmasse Mr ist die Masse eines Moleküls in Atommasseneinheiten. Sie ist gleich der Summe der Atommassen der im Molekül oder der Summenformel enthaltenen Atome. Besteht eine Verbindung nicht aus einzelnen Molekülen (zum Beispiel eine Ionenverbindung wie Steinsalz, NaCl), so wird der Begriff „Formelmasse“ verwendet. So errechnen sich mit den entsprechenden Atommassen (C 12,01, O 16,00, Na 22,99, Cl 35,45) die Molekülmasse von CO2 und die Formelmasse von NaCl zu:

Mr(CO2) = 12,01 + 2 × 16,00 = 44,01

Mr(NaCl) = 22,99 + 35,45 = 58,44

Ein zentraler Begriff in der Chemie ist das Mol (SI-Symbol: mol). 1 mol ist die Stoffmenge, die aus genau so vielen Teilchen (Atomen, Molekülen, Formeleinheiten) besteht, wie Atome in 12 g 12C enthalten sind. So enthält nicht nur 1 mol 12C, sondern 1 mol eines jeden Stoffes NA = 6,02217 × 1023 Teilchen. NA ist die Avogadrosche Zahl. Die Stoffmenge n(X) eines Stoffes X ergibt sich aus der Masse m(X) der Probe und der molaren Masse M(X) des Stoffes.

Beachte: Die Masse m des Stoffes wird in g angegeben, seine molare Masse M in g mol−1. Der Zahlenwert von M entspricht der relativen Masse Mr des Stoffes. So wiegen Sie die folgenden Massen m an Kohlendioxid, Natriumchlorid, Natrium oder Sauerstoff ab, wenn die Stoffmenge n = 1 mol benötigt wird:

m(CO2) = 1 mol × M(CO2) = 1 mol × 44,01 g mol−1 = 44,01 g

m(NaCl) = 1 mol × M(NaCl) = 1 mol × 58,44 g mol−1 = 58,44 g

m(Na) = 1 mol × M(Na) = 1 mol × 22,99 g mol−1 = 22,99 g

m(O2) = 1 mol × M(O2) = 1 mol × 32,00 g mol−1 = 32,00 g

Ist dagegen von 1 mol Sauerstoffatomen die Rede, so ist deren Masse:

m(O) = 1 mol × M(O) = 1 mol × 16,00 g mol−1 = 16,00 g

Für das ideale Gas gilt: 1 mol nimmt unter Standardbedingungen (1 atm = 1,013 bar = 101,3 kPa, 0 °C) ein Volumen von 22,4 L ein, das heißt, das Molvolumen des idealen Gases beträgt 22,4 L.

Mit Hilfe der relativen Atommassen und der Summenformel einer Verbindung lassen sich die Masseanteile der einzelnen Bestandteile errechnen.

Beispiel: Wieviel Masse-% Aluminium enthält Aluminiumoxid, Al2O3? Mit den gerundeten Atommassen von Al (27) und O (16) ergibt sich für die Formelmasse von Al2O3:

Mr = 2 × 27 + 3 × 16 = 54 + 48 = 102

Der Masseanteil an Al ist dann 54/102 = 0,53, also 53 Masse-%.

Eine umgekehrte Rechnung zeigt, wie man aus dem Ergebnis einer chemischen Analyse, bei der die prozentuale Zusammensetzung einer Verbindung ermittelt wird, eine Summenformel errechnen kann.

Die Frage lautet: Wie ist die Summenformel einer Verbindung mit folgendem Analyseergebnis: Na: 32,85 %, Al: 12,85 %, F: 54,30 %? Bekannt sind die Atommassen: Na = 22,99, Al = 26,98, F = 19,00. Zuerst wird nun durch Division des prozentualen Masseanteils durch die relative Atommasse das Atomzahlverhältnis Na:Al:F bestimmt zu 32,85/22,99 : 12,85/26,98 : 54,30/19,00 = 1,4289:0,4763:2,8579. Division durch den kleinsten Wert (0,4763) führt zu einem ganzzahligen Verhältnis von 3,00:1:6,00, die Summenformel ist also Na3AlF6.

Bei Mengenberechnungen aus chemischen Gleichungen wird der Molbegriff verwendet, durch den die mikroskopische Welt der Atome mit wägbaren Mengen verknüpft wird. Hierzu das folgende Beispiel: Bei der Reaktion von 1 mol Natriumcarbonat (Soda) mit überschüssiger Salzsäure werden 2 mol Säure verbraucht und es entstehen 2 mol Natriumchlorid (Steinsalz) neben 1 mol Kohlendioxid und 1 mol Wasser. Die Reaktionsgleichung zeigt die molaren Mengen:

Na2CO3 + 2 HCl → 2 NaCl + H2O + CO2

Mit den gerundeten Atommassen (Na = 23, C = 12, O = 16, H = 1, Cl = 35,5) ergeben sich die Formelmassen der beteiligten Verbindungen; diese in Gramm genommen ergeben die umgesetzen Mengen für die oben angegebenen Molzahlen:

106 g Na2CO3 + 73 g HCl → 117 g NaCl + 18 g H2O + 44 g CO2

Eine Summenformel kann so dazu dienen, aus der eingesetzen Menge eines Reaktanden die Mengen der übrigen Stoffe zu berechnen. Beispiel: Wieviel Liter CO2 entstehen bei der oben angegebenen Umsetzung aus 1 kg Soda? Antwort:

1 mol Na2CO3 ergibt gerade 1 mol CO2. Bei Normalbedingungen und mit einem Molvolumen von 22,4 L für CO2 ergibt sich: 1000 g/106 g mol−1 × 22,4 L mol−1 = 211 L.

Versuch 4-6: Mol-Würfel (22.4 L) aufstellen

Chemische Reaktionen sind durch einen Stoff- und Energieumsatz gekennzeichnet. Bei den folgenden "exothermen" Reaktionen wird Energie in unterschiedlicher Form freigesetzt.

Versuch 3-1: Eisen + Schwefel • gemäß Fe + S → FeS entsteht Eisen(II)-sulfid, der Nachweis der Stoffumwandlung gelingt leicht durch einen Magneten.

Versuch 3-13: pyrophores Eisen • feinst verteiltes, oberflächenreiches Eisen ist viel reaktiver als kompakte Formen; duch Erhitzen von Eisen(II)-oxalat lässt sich gemäß FeC2O4 → Fe + 2 CO2 elementares Eisen herstellen, das beim bloßen Kontakt mit Luft sofort entflammt.

Versuch 3-3: Kaliumchlorat + Schwefel • die Reaktion 2 KClO3 + 3 S → 2 KCl + 3 SO2 verläuft so heftig, dass nur mit kleinsten Mengen experimentiert wird, um es schön knallen zu lassen.

Versuch 3-5: Ammoniumdichromat-Vulkan • gemäß (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4 H2O entsteht in einer prächtig anzuschauenden Reaktion ein Chrom(III)-oxid-Krater.

Versuch 3-7: Zn + H2 in Pt-Schale • ein besonders interessantes Experiment; dieser einfache Versuchsaufbau reicht aus, um elektrischen Strom zu erzeugen: eine Zinkstange wird in eine Platinschale getaucht, die mit Salzsäure gefüllt ist. Zinkstange und Platinschale sind durch einen Draht mit einem Voltmeter verbunden, dass etwas mehr als 0,7 V Spannung anzeigt (bei dem Versuch darf das Zink das Platin nicht berühren!). Versuchen Sie spätestens nach dem Kapitel „Elektrochemie“, diesen Versuch zu erklären.

Versuch 3-8: Luminol • eher seltener ist die Freisetzung von Lichtenergie bei einer chemischen Reaktion. Aus der Natur ist dieses Phänomen von Glühwürmchen bekannt, die ebenso wie bei dem hier gezeigten Versuch ein „kaltes“ Leuchten erzeugen können. Wir werden vor allem beim Versuch „Singulettsauerstoff“ auf die Grundlagen eingehen.

Reaktionen, die unter Energieverbrauch ablaufen, sind endotherm:

Versuch 3-12: Bariumhydroxid und Ammoniumthiocyanat.

Bei einer chemischen Reaktion findet eine Umverteilung von Atomen statt. Die Versuche zeigen, dass dabei neben der stofflichen Veränderung auch Energie umgesetzt wird. Es gibt chemische Reaktionen, bei denen Energie freigesetzt wird und andere, bei denen Energie verbraucht wird. Die bei einer chemischen Reaktion entwickelte oder verbrauchte Wärmemenge heißt Reaktionswärme. Im SI-System werden Reaktionswärmen genau wie andere Energieformen in Joule (J) angegeben (früher: kcal; 1 kcal = 4,187 kJ). Die Reaktionswärme einer bei konstantem Druck ablaufenden chemischen Reaktion heißt Reaktionsenthalpie. Das Symbol ist ΔH; sind die angegebenen Zahlenwerte auf Standardbedingungen bezogen (T = 25 °C = 298,15 K; p = 1 atm = 1,013 bar = 101,3 kPa), lautet das Formelzeichen ΔH° (Das Superskript ° ist eins von zwei IUPAC-empfohlenen Symbolen, um den Standardzustand zu kennzeichnen; beim zweiten Symbol kommt ein Querstrich durch das ° hinzu, was dann so aussieht: ΔH⦵). Ein tiefgestellter Buchstabe hinter Δ kann zur weiteren Unterscheidung genutzt werden (r für Reaktion, f für Bildung, vap für Verdampfung, sub für Sublimation, fus für Schmelzen, at für Atomisierung, etc.). Zwei Beispiele:

Bei der Bildung von Ammoniak aus Wasserstoff und Stickstoff gemäß

3/2 H2 + 1/2 N2 → NH3

wird unter Standardbedingungen pro mol Formelumsatz (das heißt, man liest die Reaktionsgleichung in mol) eine Reaktionswärme von 46,2 kJ entwickelt und an die Umgebung abgegeben; die Reaktionsenthalpie beträgt dann −46,2 kJ mol−1, da freiwerdende Energiebeträge ein negatives Vorzeichen erhalten (der Energieinhalt der Endstoffe ist kleiner als derjenige der Ausgangsstoffe). Die gesamte Reaktionsgleichung mit Stoff- und Energiebilanz lautet dann:

3/2 H2 + 1/2 N2 → NH3 ΔrH° = −46,2 kJ mol−1

Will man gebrochene Koeffizienten in der Reaktionsgleichung vermeiden, so werden Stoff- und Energiemengen mit einem entsprechenden Faktor multipliziert, zum Beispiel:

3 H2 + N2 → 2 NH3 ΔrH° = −92,4 kJ mol−1

Bei der Bildung von Stickstoffmonoxid aus Stickstoff und Sauerstoff nach der folgenden Gleichung wird pro mol Formelumsatz eine Reaktionswärme von 90,4 kJ verbraucht, also der Umgebung entzogen. Aus der Umgebung entzogene Wärme erhält ein positives Vorzeichen (der Energieinhalt der Endstoffe ist größer als der der Ausgangsstoffe), die Gleichung lautet dann:

1/2 N2 + 1/2 O2 → NO ΔrH° = 90,4 kJ mol−1

oder

N2 + O2 → 2 NO ΔrH° = 180,8 kJ mol−1

Reaktionen mit negativem ΔH werden exotherm, Reaktionen mit positivem ΔH werden endotherm genannt. Die Reaktionsenthalpie hängt von der Temperatur und vom Druck bei der Reaktion ab. Die bei den Beispielen angegebenen Zahlenwerte beziehen sich daher auf den oben definierten Standardzustand.

Eine chemische Verbindung kann auf verschiedenen Reaktionswegen entstehen. So kann Kohlendioxid, CO2, direkt durch die Verbrennung von Kohlenstoff in Sauerstoff erhalten werden (Weg 1):

C + O2 → CO2 ΔrH° = −393,8 kJ mol−1

Die Verbrennung lässt sich aber auch so steuern, dass anstelle von CO2 Kohlenmonoxid, CO, entsteht; dieses kann dann in einer zweiten Reaktion zu CO2 weiterverbrannt werden (Weg 2):

C + ½ O2 → CO ΔrH° = −110,6 kJ mol−1

und

CO + ½ O2 → CO2 ΔrH° = −283,2 kJ mol−1

Summe der Enthalpiewerte beim Weg 2: ΔrH°ges = −393,8 kJ mol−1

Die Reaktionsenthalpie beim Weg 1 ist der Summe der Enthalpien beim Weg 2 gleich; für Gesamt-Enthalpien gilt allgemein:

ΔrH° (Weg 1) = ΔrH° (Weg 2)

Bei gleichem Anfangs- und Endzustand ergeben verschiedene Reaktionswege also gleiche Reaktionsenthalpien, unabhängig davon, ob eine Reaktion in einem Schritt oder in mehreren Teilschritten durchgeführt wird (Hessscher Satz). Größen wie ΔH, die nur vom erreichten Zustand abhängen, nicht aber vom Weg, auf dem ein System diesen Zustand erreicht hat, heißen Zustandsgrößen.

Der Hesssche Satz erlaubt die Berechnung von Reaktionsenthalpien aus den Reaktionsenthalpien (gedachter) Teilschritte einer Reaktion. Hierzu bedient man sich der sogenannten Standardbildungsenthalpie ΔfH° (Index f von lat. formatio, Bildung, Index ° für Standardbedingungen). Das ist die Enthalpie, die bei der Bildung von 1 mol einer Verbindung aus den Elementen unter Standardbedingungen frei oder verbraucht wird. Ein Beispiel ist die Bildung von NO:

½ N2 + ½ O2 → NO ΔfH° = 90,4 kJ mol−1

Um Standardbildungsenthalpien miteinander vergleichen zu können, setzt man sie für Elemente in ihrem bei Standardbedingungen stabilen Zustand gleich Null. So gilt ΔfH° = 0 für Stickstoff als N2 (nicht N) und Kohlenstoff als Graphit (nicht als Diamant).

Mit Hilfe von Standardbildungsenthalpien und dem Hessschen Satz ist die Berechnung beliebiger Reaktionsenthalpien möglich. Hierzu werden lediglich die Standardbildungsenthalpien der Ausgangsstoffe von den Standardbildungsenthalpien der Endstoffe subtrahiert:

ΔrH° = Σ{ΔfH°(Produkte)} − Σ{ΔfH°(Edukte)}

Beispiel 1: Bildung von „Synthesegas“ aus Kohlenstoff und Wasser (bei den Reaktanden ist der Aggregatzustand angegeben: f = fest, fl = flüssig, g = gasförmig; H2O(g) ist also Wasserdampf bei 25 °C und Normaldruck):

C(f) + H2O(g) → CO(g) + H2(g)

Mit den ΔfH°-Werten für H2O(g) und CO(g) von −241,8 und −110,6 kJ mol−1 ergibt sich:

ΔrH°/kJ mol−1 = −110,6 + 0 − {0 + (−241,8)}

ΔrH° = 131,2 kJ mol−1

Die Reaktion ist also endotherm.

Beispiel 2: Reduktion von Eisen(III)-oxid durch Kohlenmonoxid:

Fe2O3(f) + 3 CO(g) → 2 Fe(f) + 3 CO2(g)

Mit dem ΔrH°-Wert für Fe2O3(f) von −824,8 kJ mol−1 und den oben angegebenen Werten für die Kohlenoxide ergibt sich:

ΔrH°/kJ mol−1 = 2 × 0 + 3 × (−393,8) − {(−824,8) + 3 × (−110,6)}

ΔrH° = −24,8 kJ mol−1

Die Reaktion ist also schwach exotherm.

Dieser Abschnitt vervollständigt die stöchiometrischen Berechnungen. Als Formeln für Gase war bislang nicht eine Summenformel im engeren Sinn verwendet worden, also „O“ für Sauerstoff, sondern O2. Der Nachweis, dass Sauerstoff tatsächlich in Form zweiatomiger Moleküle auftritt, ist ohne Aufwand schnell erbracht, es muss lediglich die Gasdichte bekannt sein, also der Quotient aus Masse und Volumen einer bestimmten Menge Sauerstoff.

Versuch (neu): O2 und CO2 im 2-L-Kolben wiegen

Da der Versuch im Hörsaal nicht unter Standardbedingungen ausgeführt wird – vor allem weil es bei der Messung deutlich wärmer als 0 °C zu sein pflegt, wird zur Auswertung das ideale Gasgesetz genutzt:

p V = n R T

p, V und T sind der Druck, das Volumen und die Temperatur des Gases, n ist wie zuvor die Stoffmenge und R ist die Gaskonstante von 8,31451 kPa L mol−1 K−1. Um zu entscheiden, ob Sauerstoff als O, O2, O3 oder anders zu formulieren ist, soll die molare Masse M bestimmt werden, deren jeweiliger Erwartungswert 16 g, 32 g , 48 g, etc., beträgt. Es gilt:

| M = | m |

| n |

Mit

| n = | p V |

| R T |

gilt:

| M = | m R T |

| p V |

Der in der Vorlesung bestimmte Wert zeigt, dass die Formulierung als O2 korrekt ist.

Die unaufwendige Bestimmung der molaren Masse eines Gases erlaubt auch die Analyse von Stoffen, die sich vollständig zu Gasen zersetzen lassen. Ein Beipiel ist die Bestimmung der Summenformel von Wasser.

Versuch 4-5: Elektrolytische Zersetzung von H2O

Atome sind aus den Nucleonen (Protonen, Neutronen) und Elektronen aufgebaut. Während das Auftreten von Isotopen aus dem Aufbau des Atomkerns verständlich wird, resultieren die chemischen Eigenschaften aus der Elektronenstruktur. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Beschreibung elektronischer Zustände durch die vier Quantenzahlen n, l, ml und ms. Von diesen wird zuerst die Hauptquantenzahl n eingeführt, mit deren Hilfe sich die Lage der Emissionslinien im Wasserstoffspektrum deuten lassen. Anschließend werden die elektronischen Aufenthaltsräume, die Orbitale, im Detail betrachtet. Die Zuordnung von Elektronenkonfigurationen zu den Grundzuständen der Atome führt zum Periodensystem der Elemente (PSE). Umgekehrt zeigen Atomeigenschaften wie die Ionisierungsenergie oder die Elektronenaffinität einen charakteristischen Gang im PSE.

| Mortimer: 2, 6 Binnewies: 2, 3 Riedel: 1.2, 1.4 |

Die kleinsten Teilchen eines chemischen Elementes, die Atome, sind aus den Elementarteilchen Elektronen, Protonen und Neutronen aufgebaut, die sich in Masse und elektrischer Ladung unterscheiden. Der Atomkern wird durch positiv geladene Protonen der relativen Masse 1,007277 und der Ladung +e sowie durch elektrisch neutrale Neutronen der Masse 1,008665 gebildet. Elektronen sind gegenüber den Kernteilchen, den Nukleonen, nahezu masselos (ca. 1/2000), sie tragen die Ladung −e. 1 e ist die Elementarladung, die kleinste elektrische Ladung; alle auftretenden Ladungsmengen sind ganzzahlige Vielfache dieser Elementarladung. Ihr Betrag ist:

1 e = 1,6022 × 10−19 C

Die Radien der Atomkerne sind von der Größenordnung 10−2 bis 10−3 pm (1 pm = 10−12 m; vergleiche zum Beispiel den Radius eines Kupferatoms von 128 pm, vgl. das Rutherfordsche Experiment). Der im Vergleich zum gesamten Atom sehr kleine Atomkern enthält fast die gesamte Masse des Atoms. Die Zahl der Protonen bestimmt die Größe der positiven Ladung des Kerns, die Kernladungszahl, die der Protonenzahl gleich ist. Die Gesamtzahl der Protonen und Neutronen bestimmt die Masse des Kerns und angenähert die des Atoms, sie wird daher Massenzahl genannt. Ein chemisches Element besteht aus Atomen gleicher Protonenzahl (Kernladungszahl), die Zahl der Neutronen kann jedoch unterschiedlich sein. Die für das Element charakteristische Protonenzahl wird auch Ordnungszahl genannt.

Eine durch Kernladungszahl und Neutronenzahl charakterisierte Atomsorte bezeichnet man als Nuklid. Nuklide mit gleicher Protonenzahl, aber verschiedener Neutronenzahl heißen Isotope. Beispiele sind die Isotope von Wasserstoff (beachte die übliche Schreibweise, die Massenzahl links oben und die Kernladungszahl links unten am Elementsymbol zu notieren): 21H, (= D, Deuterium), 31H (= T, Tritium).

Da die Information über die Ordnungszahl bereits durch das Atomsymbol gegeben wird, werden Nuklide oft nur durch die Massenzahl beschrieben, zum Beispiel bei den verschiedenen Kohlenstoffisotopen:

12C, 13C,14C

oder bei den Isotopen von Stickstoff:

14N, 15N

Die meisten Elemente sind Mischelemente, die aus mehreren Isotopen in oft sehr unterschiedlicher Häufigkeit bestehen. So werden die Isotope von Wasserstoff, Kohlenstoff und Stickstoff mit folgenden Häufigkeiten gefunden: 1H (99,985 %), 2H (0,015 %); 12C (98,89 %), 13C (1,11 %); 14N (99,63 %), 15N (0,36 %).

Einige Elemente sind Reinelemente, die in ihrem natürlichen Vorkommen aus nur einer Nuklidsorte bestehen (zum Beispiel Fluor nur 19F, Natrium nur 23Na). Nuklide mit gleicher Massenzahl, aber unterschiedlicher Kernladungszahl werden Isobare genannt (zum Beispiel 14C, 14N).

Die Untersuchung von Emissionsspektren zeigt eine wesentliche Eigenschaft der Elektronen – die Quantelung der Energiezustände. Atome in einem angeregten elektronischen Zustand können durch Zufuhr thermischer oder elektrischer Energie erzeugt werden. Bei der Rückkehr in den elektronischen Grundzustand wird die Energiedifferenz zum angeregten Zustand oft in Form von Lichtenergie abgestrahlt. Die spektrale Zerlegung des erzeugten Strahlung ergibt Linienspektren als Indiz für diskrete Energiezustände, die von den Elektronen eingenommen werden können.

Versuch 6-1: Li-, Na-, B-Flammenfärbung

Versuch 6-2: Plücker-Röhre (Wasserstoff und Stickstoff) • An einem Glasrohr liegt Hochspannung an. Das Rohr wird mit Wasserstoff gefüllt und anschließend evakuiert. Mit dem Erreichen eines hinreichenden Vakuums beginnt die Röhre blauviolett zu leuchten. Die Leuchterscheinung ist die Mischfarbe der im folgenden Bild dargestellten Spektrallinien.

Die ersten fünf Linien der Balmer-Serie. Unter dem Emissionspektrum ist die Wellenlänge in nm angegeben, oberhalb des Spektrums n2, die Hauptquantenzahl des angeregten Zustands. Der energieärmere Zustand liegt bei der Balmer-Serie bei n1 = 2.

Noch bevor eine erklärende Modellvorstellung erkannt wurde, gelang es, eine einfache Beziehung aufzustellen, welche die Lage der Linien in der abgebildeten „Balmer-Serie“ beschreibt: Für n ≥ 3 gilt nämlich (Frequenz ν, Wellenlänge λ):

ν = c λ−1 = 3,289 × 1015 × (1/4 − 1/n2) sec−1

Die Suche nach weiteren Serien in den nicht sichtbaren Bereichen des elektromagnetischen Spektrums führte zu der allgemeinen Beziehung:

ν = 3,289 × 1015 × (1/n12 − 1/n22) sec−1

für n2 ≥ n1. Besonders aufschlussreich ist es, für die Serie mit n1 = 1 – die im UV-Bereich beobachtbare Lyman-Serie – über die beobachteten Linien für n2 = 2, 3, 4, … auf n2 = ∞ zu extrapolieren. Die erhaltene Energie beträgt umgerechnet 13,6 eV. Dieser Betrag entspricht der Ionisierungsenergie des Wasserstoffatoms, das ist die Energie, die für den Vorgang

H → H+ + e−

aufgebracht werden muss (dieser Energiebetrag heißt auch Rydberg-Konstante; Sie finden ihn in den Lehrbüchern auch in anderen Energieeinheiten tabelliert). Es gelang N. Bohr, diese Beobachtungen durch ein Schalenmodell des Wasserstoffatoms zu deuten. Die Elektronen können in diesem Modell nur diskrete Energiezustände einnehmen, deren energieärmster, stabilster Zustand 13,6 eV unter der Ionisationsgrenze liegt, die bei 0 eV gesetzt wird (siehe Abbildung, zusammen mit der Balmer-Serie auch als pdf).

Orbitalenergieschema des Wasserstoffatoms. Die Energie eines Zustands hängt nur von der Hauptquantenzahl n ab, der „Schale“ im Bohrschen Atommodell. Die Ionisationsgrenze liegt beim Ordinatenwert 0. Die blauen Pfeile kennzeichnen die Elektronensprünge, durch welche die Balmer-Serie hervorgerufen wird.

Die erlaubten Zustände treten in immer dichterer Folge auf, je näher die Ionisationsgrenze rückt. Die Energiewerte folgen dabei der Reihe

| E = | 13,6 eV | mit n = 1, 2, 3, … |

| n2 |

n ist eine „Quantenzahl“, mit der eine Elektronenenergie eindeutig beschrieben ist; im Bohrschen Modell wird n als die Nummer der „Schale“ interpretiert, auf der das Elektron um den Kern kreist. Man beachte, dass das Bohrsche Atommodell das Elektron als Teilchen behandelt. So wird die Rydberg-Konstante RH in diesem Modell abgeleitet als (reduzierte Masse μ, Ladung Z, Vakuum-Dielektrizitätskonstante ε0):

| RH = | μ Z2 e4 |

| 8 ε02 h2 |

Es tritt die reduzierte Masse μ auf; für das Wasserstoffnuklid 1H gilt: 1/μ = 1/mProton + 1/mElektron. Die Behandlung des Elektrons als rotierende Masse ist offensichtlich.

Dem Bohrschen Atommodell folgte die wellenmechanische Behandlung der Elektronenstruktur. Eine mathematische Ausarbeitung wird an dieser Stelle nicht gegeben. In Vorlesungen zur Quantenmechanik werden Sie ableiten, dass die „Schale“ des Bohrschen Atommodells nur eine von vier Quantenzahlen darstellt, die den Zustand eines Elektrons eindeutig festlegen. Die ersten drei Quantenzahlen folgen dabei einem hierarchischen Schema, an dessen Ausgangspunkt die Hauptquantenzahl n steht:

Die Hauptquantenzahl kann die Werte n = 1, 2, 3, … annehmen.

Mögliche Werte für die Nebenquantenzahl l sind l = 0, 1, 2, … (n − 1); für l gibt es also n mögliche Werte.

Mögliche Werte für die magnetische oder Orientierungsquantenzahl ml sind ml = −l, …, 0, …, +l; ml hängt damit von l ab, es gibt 2 l + 1 mögliche Werte.

Unabhängig von n, l und ml ist die (magnetische) Spinquantenzahl ms, welche die Werte +½ und −½ annehmen kann.

Man beachte, dass die Hauptquantenzahl n die möglichen Werte für die Nebenquantenzahl l festlegt und diese die möglichen Werte für die Orientierungsquantenzahl ml. Neben der Bezeichnung durch Zahlen werden Quantenzahlen auch durch Buchstaben beschrieben; es gelten die folgenden Symbole:

| n | l | |

|---|---|---|

| 0 | s | |

| 1 | K | p |

| 2 | L | d |

| 3 | M | f |

Unter einem „2p-Elektron“ ist danach ein Elektron der Hauptquantenzahl 2 und der Nebenquantenzahl 1 zu verstehen; „Elektronen der L-Schale“ sind Elektronen der Hauptquantenzahl 2. Bei der Besetzung der Energieniveaus gilt das Pauli-Verbot: Es stimmen niemals alle vier Quantenzahlen von Elektronen eines Atoms überein. Die Hauptquantenzahl 1 kann daher für höchstens zwei Elektronen zutreffen (n = 1; l = 0; ml = 0; ms = +½ oder −½) und die Hauptquantenzahl 2 für höchstens acht Elektronen (n = 2; l = 0, 1; ml = 0 für l = 0, ml = −1, 0, +1 für l = 1; ms = +½ oder −½). Allgemein können 2 n2 Elektronen dieselbe Hauptquantenzahl aufweisen („in der selben Schale sein“), während sich bei vorgegebener Haupt- und Nebenquantenzahl die folgenden maximalen Elektronenzahlen ergeben:

2 Elektronen im Zustand ns, 6 bei np, 10 bei nd und 14 bei nf.

Die Energien der einzelnen Niveaus hängen von n und l ab; ihre Abfolge ist:

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, …

Beachten Sie, dass hinter der in vielen Lehrbüchern gezeigten Eselsbrücke, die diese Reihenfolge aus einem Schachbrettmuster ableitet, kein Naturgesetz steht.

In einem Atom im Grundzustand besetzen die Elektronen die erlaubten Energieniveaus mit der niedrigsten Energie, wobei die Hundsche Regel beachtet wird: Zustände gleicher Energie werden zunächst mit jeweils einem Elektron besetzt.

Im Periodensystem der Elemente sind die Elemente in der Folge ihrer Elektronenzahlen (= Kernladungszahlen = Ordnungszahlen) angeordnet. Eine eindeutige Zuordnung ergibt sich durch das Moseleysche Gesetz, auf das weiter unten eingegangen wird.

Das gewohnte Langperiodensystem entsteht, wenn Blöcke entsprechend den Nebenquantenzahlen gebildet werden, wenn also alle s-Elemente untereinander, alle p-Elemente untereinander, usw., angeordnet werden; Elemente, deren Elektronen höchster Energie die gleiche Hauptquantenzahl aufweisen, werden dabei in eine Zeile (Periode) geschrieben:

| n | s-Block | d-Block | p-Block | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | … | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |

| 1 | 1H | 2He | |||||||||

| 2 | 3Li | 4Be | 5B | 6C | 7N | 8O | 9F | 10Ne | |||

| 3 | 11Na | 12Mg | 13Al | 14Si | 15P | 16S | 17Cl | 18Ar | |||

| 4 | 19K | 20Ca | 21Sc | … | 30Zn | 31Ga | 32Ge | 33As | 34Se | 35Br | 36Kr |

Auf diese Weise kommen Elemente mit gleicher Elektronenanordnung in der äußersten Schale untereinander zu stehen; diese gleiche Anordnung der Elektronen der unvollständig gefüllten Schale, der Valenzelelektronen bedingt ähnliche chemische Eigenschaften solcher Elemente einer Gruppe des Periodensystems (beachte eine Abweichung von der Regel: Helium, He, steht trotz seiner beiden Elektronen im 1s-Zustand nicht über Beryllium, Be, sondern in Übereinstimmung mit seinen chemischen Eigenschaften in der Gruppe der Edelgase).

Die Elemente des s-Blockes und des p-Blockes werden als Hauptgruppenelemente bezeichnet; bei diesen entspricht die Periodennummer der Hauptquantenzahl der Elektronen, die im Verlauf der Periode in ihr entsprechendes Niveau eingefüllt werden; die Gruppennummer entspricht nach alter Zählung der Zahl der Valenzelektronen, bei neuer Zählweise weist ein p-Block-Element der Gruppennummer i gerade i − 10 Valenzelektronen auf. Die Gruppennummer 18 entspricht einer vollständigen Auffüllung der s- und p-Niveaus einer Schale (Ausnahme: Für n = 1 ist die Schale mit zwei Elektronen gefüllt). Dies ist die Edelgaskonfiguration, die besonders stabile Elektronenanordnung der Edelgase.

Bei den Elementen des d-Blockes, den Nebengruppenelementen, werden Elektronen der Hauptquantenzahl n − 1 eingefüllt, obwohl schon Elektronen mit der Hauptquantenzahl n vorhanden sind. Die Elemente der ersten neun Nebengruppen, bei denen das d-Niveau nicht vollständig gefüllt ist, werden auch als Übergangselemente oder Übergangsmetalle bezeichnet. Bei den Elementen des f-Blockes schließlich werden Elektronen der Hauptquantenzahl n − 2 aufgefüllt.

Die 10 Elektronen des Edelgases Neon bilden die Elektronenkonfiguration 1s2 2s2 2p6. Die energetische Abfolge spiegelt die hohe Kernladungszahl des Neons im Vergleich zu Wasserstoff wider. Das Valenzelektronenkonzept wird deutlich, wenn die besondere Stabilität des 1s-Niveaus betrachtet wird (Abbildung auch als pdf):

Die fünf besetzten Atomorbitale des Neons. Jedes Orbital ist mit einem spingekoppelten Elektronenpaar besetzt. Man beachte die starke Kontraktion und die hohe Stabilität des 1s-Orbitals.

In der Abbildung ist bei den einzelnen Orbitalen eine Gestalt angegeben. Im Teilchenmodell ist das Orbital mit dem Aufenthaltsraum des Elektrons verknüpft. Für die Deutung der chemischen Bindung im nächsten Kapitel ist es nützlicher, die durch n, l und ml charakterisierten Orbitale als dreidimensionale stehende Wellen anzusehen. Im Wellenmodell kommt zur Kontur des Orbitals eine Vorzeicheninformation hinzu, die bei einer zweidimensionalen Welle dem Wellenberg und -tal entspricht. In der Abbildung sind die verschiedenen Vorzeichen durch die Farben rot und grau unterschieden.

Versuch 6-3: Eindimensional stehende Wellen

Das 1s-Orbital ist kugelsymmetrisch, die zugehörige Wellenfunktion hat an jedem Ort des Raums ein positives Vorzeichen. Dasselbe scheint für das 2s-Orbital zu gelten, ein Schnitt durch das Orbital würde jedoch in Kernnähe einen Vorzeichenwechsel zeigen. Aufgrund der Kernnähe des Vorzeichenwechsels spielt dieser für die folgenden Bindungsbetrachtungen keine Rolle, da die Wechselwirkungen zwischen den Orbitalen zweier Atome durch die äußere Kontur dominiert wird.

Das 2p-Orbital zeigt einen Vorzeichenwechsel in der äußeren Kontur. Das Orbital besitzt eine durch den Kern verlaufende Knotenebene, in der die Wahrscheinlichkeit, das Elektron anzutreffen, Null ist. Man beachte, dass diese Aussage mit einer Teilchenvorstellung unverträglich ist. Die drei energiegleichen, „entarteten“ (engl. degenerate) p-Orbitale unterscheiden sich durch ihre Ausrichtung im Raum. Den drei Werten für ml entsprechen drei Orbitalausrichtungen entlang der drei Basisvektoren eines kartesischen Koordinatensystems. Zur Unterscheidung der drei p-Orbitale dienen alternativ zu ml = −1, 0 oder 1 die Bezeichnungen px, py und pz.

Man beachte eine im Folgenden wichtige Eigenschaft der gezeigten Neon-Orbitale: Werden zwei beliebige Orbitale einander überlagert, so ist der gemeinsame Raum, in dem gleiche Vorzeichen zusammentreffen und die Wellen einander verstärken (konstruktive Interferenz) genauso groß wie der Raum, in dem die Wellenfunktionen verschiedenes Vorzeichen haben und einander auslöschen (destruktive Interferenz) – die Nettoüberlappung ist 0, die Orbitale sind orthogonal.

Bei den folgenden Diskussionen der chemischen Eigenschaften von Atomen und Molekülen wird die Orbitalenergie im Bereich der Valenzelektronen eine wichtige Rolle spielen. Orbitalenergiediagramme verdeutlichen Trends im PSE, zum Beispiel bei der Ionisierungsenergie von Atomen oder deren Elektronenaffinität.

Die 1. Ionisierungsenergie („1. Ionisierungspotential“) I1 eines Atoms ist die Energie, die mindestens benötigt wird, um ein Elektron vollständig aus dem Atom zu entfernen. Aus dem Atom entsteht ein einfach positiv geladenes Ion:

X → X+ + e−

Die 1. Ionisierungsenergie entspricht weitgehend der Orbitalenergie des energiereichsten Elektrons. Die Entfernung des zweiten Elektrons erfordert die Energie I2, des dritten I3, und so fort. Ionisierungsenergien sind ein Maß für die Festigkeit, mit der Elektronen im Atom gebunden sind. I1 wächst innerhalb einer Periode von links nach rechts; das heißt, dass die Entfernung eines Elektrons umso schwerer fällt, desto kleiner ein Atom ist, desto näher also das betrachtete Elektron dem anziehenden Kern ist – siehe die vorige Abbildung. Für ein gegebenes Element wachsen die Ionisierungspotentiale in der Reihe I1, I2, I3, … schnell an, da die Entfernung von Elektronen aus einem zunehmend höher positiv aufgeladenen Atom immer mehr Energie erfordert. Die Entfernung eines Elektrons aus einer Edelgasschale bedingt einen auffälligen Sprung in der Folge der Ionisierungspotentiale (Abbildung auch als pdf).

Orbitalenergien für Mg, Mg+ und Mg2+. Die Ionisierungsenergie wird benötigt, um das energiereichste Elektron zu entfernen. Man beachte den Sprung beim Wegfall der Valenzschale (technische Anmerkung: Orbitalenergien mit hf/6-31g(d,p), Mittelwerte für α- und β-Spin bei Mg+).

Die Elektronenaffinität (EA) eines Atoms ist die Energie, die frei wird oder benötigt wird, wenn ein Atom ein Elektron anlagert. Aus einem neutralen Atom wird dabei ein Anion:

X + e− → X−

Der enge Bezug zur Ionisierungsenergie wird klar, wenn der umgekehrte Vorgang betrachtet wird:

X− → X + e−

Die Elektronenaffinität erscheint nun vom Betrag her als Ionisierungsenergie des Anions; sie entspricht damit weitgehend der Orbitalenergie des höchsten besetzten Orbitals des Anions X−. Die folgende Abbildung (pdf) zeigt I1 und EA im Orbitalschema des Fluors:

Die größten EA-Werte werden bei den Halogenen gefunden, die durch die Aufnahme eines Elektrons die Elektronenkonfiguration des im Periodensystems folgenden Edelgases erreichen. I1 und EA eines Atoms werden weiter unten noch einmal aufgegriffen, um bei der Behandlung der chemischen Bindung den wichtigen Begriff „Elektronegativität“ zu definieren.

Die konstruktive Interferenz einfach besetzter Atomorbitale führt zu bindenden Molekülorbitalen. Daneben sind nichtbindende und antibindende Kombinationen von Atomorbitalen zu beachten, wenn die Valenzelektronen zweier Atome in Wechselwirkung treten, um σ- und π-Bindungen aufzubauen. Die durch eine Lewis-Formel darstellbare kovalente 2e-2z-Bindung steht im Mittelpunkt der Valenzbindungsmethode („VB-Methode“), die aus der allgemeineren Molekülorbitalmethode („MO-Methode“) abgeleitet werden kann.

| Mortimer: 2, 6 Binnewies: 5 Riedel: 2.2 |

Wasserstoff kommt in Form von H2-Molekülen vor. Zwei H-Atome sind in diesen durch eine kovalente Bindung (Atombindung) miteinander verbunden. Die Ausbildung der Bindung lässt sich deuten, wenn wie bei der Besetzung von Atomorbitalen im vorigen Kapitel nach Molekülorbitalen gefragt wird, bei denen Elektronen nun aber mit mehr als einem Atomkern wechselwirken. Ein gedanklich naheliegendes Verfahren zur Konstruktion solcher Molekülorbitale (MOs) verbirgt sich hinter dem Kürzel LCAO (linear combination of atomic orbitals, Linearkombination von Atomorbitalen). Hierbei wird von Atomorbitalen ausgegangen und deren Wechselwirkung miteinander untersucht. Das Bild der stehenden Welle hilft dabei, eine Verstärkung oder eine Schwächung der Welle zu identifizieren (konstruktive oder destruktive Interferenz). Das Prinzip geht aus der folgenden Abbildung hervor.

MO-Diagramm für H2. (Als Lage des antibindenden Orbitals ist die Energie des niedrigsten unbesetzten MOs des stabilen 1σ2 2σ0-Grundzustandes eingezeichnet.)

Technische Anmerkung: H2-Energien mit hf/aug-cc-pv5z bei 73,37 pm Kernabstand.

In zwei räumlich getrennten H-Atomen liegt das jeweils eine Elektron im kugelsymmetrischen 1s-Zustand vor. Nähern sich die beiden Atome nun einander, so gibt es zwei Möglichkeiten der Wechselwirkung: die Wellen verstärken einander (gleiches Vorzeichen der Wellenfunktion) oder sie löschen einander aus (verschiedenes Vorzeichen). Die erste Möglichkeit führt zu einer Lokalisierung der Elektronen zwischen den positiv geladenen Kernen und damit zur Bindung. Elektronen, die sich in diesem MO befinden, sind aufgrund ihrer Wechselwirkung mit zwei statt einem Kern gegenüber dem freien Atom stabilisiert, sie liegen auf der Energieachse unterhalb der Atomorbitalenergie – das MO ist bindend. Das Gegenteil trifft zu, wenn die beiden Wellen mit verschiedenem Vorzeichen miteinander kombiniert werden: es entsteht ein MO, das auf der Kernverbindungslinie eine Knotenebene aufweist. Ist dieses antibindende Orbital mit Elektronen besetzt, kommt es zur Lokalisierung von Elektronen jenseits der Proton–Proton-Achse, was einem unstabilen Zustand entspricht (man betrachte den Zerfall von angeregten H2-Molekülen in der oben behandelten Plücker-Röhre). Man beachte eine wichtige Regel: die Gesamtzahl der im Schema berücksichtigten Atomorbitale (hier 2) entspricht der Zahl der gebildeten Molekülorbitale (hier mit 1σ und 2σ auch 2).

Der letzte Schritt bei der Konstruktion eines MO-Schemas ist das „Einfüllen“ der vorhandenen Elektronen. Analog dem Aufbauprinzip werden diese unter Beachtung von Pauli-Prinzip und Hundscher Regel auf möglichst stabile Zustände verteilt. Beim H2-Molekül wird dabei das bindende MO mit einem spingekoppelten Elektronenpaar gefüllt während das antibindende MO leer bleibt – es ist eine kovalente Bindung (Elektronenpaarbindung, Atombindung) entstanden. Das bindende MO ist dabei rotationssymmetrisch, es liegt eine σ-Bindung vor (vergleichen Sie die Symmetrieeigenschaften eines s-Orbitals). Die beiden Orbitale des Schemas werden mit 1σ und 2σ bezeichnet, üblich ist auch σ und σ* (sprich „sigma-Stern“), wobei der * das Orbital als antibindend markiert. Die Notation der Elektronenkonfiguration entspricht völlig dem Gebrauch bei Atomen; für den Grundzustand des H2-Moleküls 1σ2 2σ0.

Ein weiterer wichtiger Begriff ist die Bindungsordnung. Hierzu addiert man die Zahl der Elektronen in bindenden Molekülorbitalen (solche ohne Knotenebene senkrecht zur Kern-Kern-Achse), subtrahiert dann die Zahl der Elektronen in antibindenden MOs (solche mit Knotenebene senkrecht zur Kern-Kern-Achse) und dividiert durch zwei. Bei H2:

BO = (2 − 0)/2 = 1

Die beiden Wasserstoffatome werden durch eine Einfachbindung zusammengehalten.

Im folgenden Kapitel werden wir die Reaktion von Wasserstoff mit Chlor, Cl2, untersuchen. Die beiden Gase reagieren exotherm zu ebenfalls gasförmigem Chlorwasserstoff (Hydrogenchlorid), HCl, mit dessen Hilfe das Prinzip der nichtbindenden Wechselwirkung verdeutlicht werden soll.

Im Gegensatz zum Wasserstoffatom sind beim Chloratom aufgrund der Elektronenkonfiguration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 auch p-Orbitale zu beachten. Gegenüber dem H2-Fall treten nun zwei neue Aspekte auf: (1) Welche Wechselwirkung tritt zwischen dem H(1s)- und den Cl(3p)-Orbitalen auf? (2) Wie ist die Wechselwirkung zwischen dem H(1s)- und dem Cl(3s)-Orbital, die auf der Energieachse recht weit auseinander liegen. Die folgende Abbildung zeigt die Antwort:

MO-Schema für HCl, Elektronen in Atomorbitalen weggelassen (technische Anmerkung: rmp2/6-31g(d,p), bei Cl über α- und β-Spins gemittelt, Ladung auf Cl nach Mulliken-Populationsanalyse: −0.17 e)

Von den drei 3p-Orbitalen des Chlors kombiniert nur eines mit dem H(1s)-Orbital zu einem bindenden (2σ) und einem antibindenden (3σ) MO. Es ist gerade dasjenige, das rotationssymmetrisch zur H-Cl-Bindungsachse liegt (die Wechselwirkung ist „symmetrieerlaubt“). Wird die H-Cl-Bindungsachse in einem kartesischen Koordinationsystem als z-Achse gewählt, so handelt es sich um das 3pz-Orbital.

Wird nun die Wechselwirkung zwischen dem H(1s)-Orbital und dem 3px- oder 3py-Orbital des Chlors betrachtet, so wird jeder konstruktiv interferierende Bereich durch einen gleich großen destruktiv interferierenden Bereich kompensiert. Die Orbitale sind orthogonal, die Wechselwirkung ist nichtbindend oder „symmetrieverboten“. Die beiden nichtbindenden p-Orbitale erscheinen im Schema energetisch unverändert (was nicht zwingend ist, vgl. weiter unten bei HF) und ohne Wechselwirkung mit dem H(1s)-Orbital.

Vom Ergebnis her ähnlich ist die H(1s)-Cl(3s)-Wechselwirkung im Diagramm behandelt. Das 1σ-Orbital erscheint bei fast derselben Energie wie das Cl(3s)-Orbital, außerdem scheint das H(1s)-Orbital nur wenig zur äußeren Gestalt von 1σ beizutragen – das ursprünglich kugelsymmetrische Cl(3s)-Orbital ist im 1σ-Orbital noch deutlich zu erkennen, allerdings ist es in Richtung auf das H-Atom „ausgebeult“. Das Orbital lässt sich in sehr grober Näherung als nichtbindend einstufen und dem Chloratom zuordnen. Es handelt sich dabei um eine quantitative Feststellung, denn prinzipiell führt die symmetrieerlaubte Wechselwirkung zu einer bindend-antibindend-Kombination und nicht zu einer streng nichtbindenden, symmetrieverbotenen Wechselwirkung – wir werden gleich darauf zurückkommen.

Zuerst aber das Ergebnis in der Übersicht: Je größer die Energiedifferenz zwischen zwei Orbitalen ist, desto kleiner ist die energetische Aufspaltung der MOs. Das Elektronenpaar ist räumlich an dem Atom lokalisiert, welches das Atomorbital mit fast gleicher Energie beisteuert. Bei der Berechnung der Bindungsordnung werden nichtbindende Orbitale nicht mitgezählt. Fünf Atomorbitale (1 von H, 4 von Cl) ergeben 1 bindendes, 1 ziemlich nichtbindendes, 2 streng nichtbindende und 1 antibindendes, insgesamt also 5 MOs, deren stabilere 4 jeweils 2 Elektronen enthalten. Es gilt:

BO = {2 (in 2σ) − 0 (in 3σ)}/2 = 1

Eine quantitative Aussage zur H(1s)-Cl(3s)-Wechselwirkung ist im MO-Formalismus wenig anschaulich. Im übernächsten Abschnitt wird daher zuerst am Beispiel des Cl2-Moleküls eine Methode vorgestellt, welche die MO-Theorie mit der nun zuerst vorgestellten Valenzbindungsmethode verbindet.

Lewis-Formeln erlauben die knappe Fornulierung von Elektronenpaarbindungen. Dargestellt werden die Elektronen der Valenzschale, ein Strich symbolisiert ein spingekoppeltes Elektronenpaar, ein Punkt ein ungepaartes Elektron. Die Elektronenkonfigurationen der Atome H (1s1), N (2s2 2p3 = 2s2 2px1 2py1 2pz1), O (2s2 2p4 = 2s2 2px2 2py1 2pz1), F (2s2 2p5 = 2s2 2px2 2py2 2pz1) und Cl (3s2 3p5 = 3s2 3px2 3py2 3pz1) im Grundzustand wird dargestellt als:

Bindungen entstehen durch Spinkopplung ungepaarter Elektronen zu Elektronenpaaren:

Lewis-Formeln sind oft hinreichend geeignet, das Ergebnis der Valenzbindungsmethode (engl. valence bond method, VB-Methode) darzustellen. Während bei der Molekülorbitalmethode sich über das ganze Molekül erstreckende Molekülorbitale (meist nach der LCAO-Methode) ermittelt werden, um anschließend die vorhandenen Elektronen nach dem Aufbau-Prinzip einzufüllen, sind Elektronenpaare bei der VB-Methode an einem Atom (einsame Elektronenpaare) oder zwischen zwei Atomen (bindende Elektronenpaare) lokalisiert. (Eine Delokalisierung über mehrere Atome kann oft durch „mesomere Grenzstrukturen“ beschrieben werden, auf die weiter unten eingegangen wird.)

Bei H2 und HCl führt das in den Orbitaldiagrammen zusammengefasste Verfahren, das im Wesentlichen der MO-Methode entspricht, aufgrund des nur einen Valenzorbitals an jedem H-Atom zu einem Ergebnis, das sehr dicht bei einer VB-Behandlung liegt. So ist es naheliegend, das 1σ-Orbital des H2-Moleküls als das bindenden Elektronenpaar der Lewis-Formel zu identifizieren. Beim HCl-Molekül zeigt das MO-Schema mit drei chlorständigen Orbitalen (1 π und 1σ) eine sehr ähnliche Situation wie die Lewis-Formel mit 3 einsamen Elektronenpaaren (engl. lone pairs). Das bindende Elektronenpaar der Lewis-Formel findet sich im MO-Schema im Wesentlichen als 2σ wieder.

Um den engeren Bezug von MO- und VB-Methode darzustellen, betrachten wir nun das Chlor-Molekül.

Am Chlormolekül, Cl2, soll gezeigt werden, dass es einen Zusammenhang zwischen MO- und VB-Behandlung gibt. Hierzu zuerst die VB-Methode. Ausgangspunkt sind zwei Chloratome und deren 3s23p5-Valenzkonfiguration. Nach der VB-Methode ist eine σ-Einfachbindung durch die Wechselwirkung der einfach besetzten pz-Orbitale zu erwarten:

Als Lewisformel ausgedrückt:

Auch die MO-Methode geht von den Atomorbitalen aus und kombiniert diese zu bindenden und antibindenden MOs:

Wie bei H2 und HCl treten σ-Wechselwirkungen auf – sowohl bindende durch 3s-3s- und 3pz-3pz-Überlappung als auch eine antibindende 3s-3s-Wechselwirkung. Zusätzlich kommt durch seitliche Überlappung vom Typ 3px-3px und 3py-3py eine weitere Wechselwirkung hinzu, nämlich bindende und antibindende π-Molekülorbitale, die im Gegensatz zu den σ-Orbitalen nicht rotationssymmetrisch um die Bindungsachse sind, sondern in der Bindungsachse eine Knotenebene aufweisen.

Im folgenden Schema sind auf der linken Seite alle Molekülorbitale des Energiediagramms abgebildet. Zusätzlich ist das Ergebnis eines Rechenverfahrens gezeigt, mit dem immer dann eine VB-typische Betrachtung aus einer MO-Analyse abgeleitet werden kann, wenn sich die Valenzelektronen des betreffenden Moleküls in normale kovalente Bindungen und freie Elektronenpaare aufteilen lassen. Hierzu werden MOs (die zuvor durch Linearkombination aus AOs errechnet wurden) untereinander linearkombiniert. Für das Cl2-Molekül ist das Ergebnis besonders übersichtlich:

Das Ergebnis dieser Lokalisierung von MOs erschließt sich beim Vergleich mit der Lewis-Formel unmittelbar: ist in einem Molekül sowohl ein bindendes MO als auch das dazugehörige antibindende MO besetzt (linke Seite des Diagramms), so führt die Linearkombination des Paares zu jeweils einem freien Elektronenpaar an jedem Atom (rechte Diagrammseite). Da diese Bedingung für alle Orbitale außer dem 3σ-MO zutrifft, bleibt dieses als einziges beiden Chlor-Atomen zugeordnet. In der Lewis-Formel entspräche es dem bindenden Elektronenpaar, während die übrigen sechs Elektronenpaare mit den freien Elektronenpaaren der Lewisformel gleichgesetzt werden können.

Ein besonders nützliches Ergebnis des Verfahrens besteht in einer quantitativen Aussage, in welchem Umfang die Bindung – die vor allem durch die 3pz-3pz-Wechselwirkung entsteht – Anteile des Typs 3s-3pz enthält. (Vollziehen Sie als Vorübung nach, dass das auf der rechten Seite mit ≈3σ bezeichnete Orbital aus dem 3σ-MO entsteht, wenn in geringem Umfang 1σ subtrahiert wird). Für Cl2 bestätigt das Ergebnis den Eindruck, dass die Bindung vor allem 3pz-3pz-Charakter hat, indem jedes 3s-Atomorbital zu weniger als 10 % zur Bindung beiträgt.

Für das HCl-Molekül ist der Anteil höher. Die im MO-Schema von HCl sichtbare „Beule“ im 1σ-Orbital entspricht einem Anteil der H(1s)-Cl(3s)-Wechselwirkung von ca. 15 %, die wir näherungsweise vernachlässigt hatten. Der gemeinsame Beitrag von s- und p-Orbitalen zu einer Bindung wird im VB-Modell unter dem Stichwort „Hybridisierung“ behandelt. Wir führen dieses Konzept am Beispiel des N2-Moleküls ein, da dort die s-p-Wechselwirkung deutlich stärker ist.

Stickstoff ist der reaktionsträge Hauptbestandteil der Luft. Wie Wasserstoff, Chlor und auch Sauerstoff besteht Stickstoff aus zweiatomigen Molekülen. Die Elektronenkonfiguration des N-Atoms ist 1s2 2s2 2p3. Bei einer VB-Behandlung würden die drei ungepaarten p-Elektronen eines jeden Stickstoffatoms zu Elektronenpaarbindungen spingekoppelt:

Durch Spinkopplung der beiden pz-Elektronen entsteht wie beim Cl2-Molekül eine σ-Bindung. Die beiden verbleibenden ungepaarten Elektronen eines jeden N-Atoms lassen sich zu zwei π-Bindungen koppeln. Insgesamt resultiert die Bindungsordnung 3. Das spingekoppelte Elektronenpaar im Grundzustand des N-Atoms (2s2) erscheint im Molekül als einsames Elektronenpaar bei jedem der beiden N-Atome. Mit Lewis-Formeln dargestellt:

Auch bei diesem nur zweiatomigen Teilchen liegt die MO-Behandlung noch nahe bei der VB-Betrachtung: Bei der Suche nach symmetrieerlaubten Wechselwirkungen führen die gleichen Überlegungen wie bei Cl2 zu zwei Gruppen von Atomorbitalen (die Bindungsachse sei auch hier die z-Achse): insgesamt vier 2s- und 2pz-Orbitale können in symmetrieerlaubter Weise kombiniert werden und ebenfalls vier 2px- und 2py-Orbitale liegen in nichtbindender Wechselwirkungen zu den Orbitalen der ersten Gruppe vor. Untereinander können die beiden 2px- und die beiden 2py-Orbitale zu zwei π-Wechselwirkungen kombiniert werden: zu bindenden MOs mt einer Knotenebene in der Molekülachse (1π) und antibindenden MOs mit einer Knotenebene in der Molekülachse und einer Knotenebene senkrecht zur Kernverbindungslinie (2π). In der Abbildung ist nur die π-Wechselwirkung in der Zeichenebene gezeigt (πy mit dem Koordinatensystem der VB-Betrachtung), nicht aber das dazu senkrecht stehende πx-Orbital.

MO-Diagramm für N2 ( pdf). Es ist jeweils nur ein 1π und 2π-Orbital eingezeichnet. (Technische Anmerkung: das 2s-Orbital ist beim Mittelwert von α- und β-Spin eingezeichnet.)

Als Bindungsordnung ergibt sich durch Summieren über die aus 2 × 4 Atomorbitalen gebildeten 8 MOs:

BO = {2 (1σ) − 2 (2σ) + 2 (3σ) + 4 (1π) − 0 (2π) − 0 (4σ)}/2 = 3

Im Gegensatz zu Cl2 zeigen die σ-Wechselwirkungen nun eine merkliche Durchmischung von 2s- und 2p-Anteilen. Diese entdecken Sie auch dann, wenn Sie zuerst nur das MO-Schema analysieren.

Bei der VB-Methode wird die s-p-Wechselwirkung als Eigenschaft der Atomorbitale betrachtet. In der Praxis werden die MOs hierzu lokalisiert. Die beiden π-Bindungen bleiben hierbei als solche erhalten, da im Gegensatz zu Cl2 keine besetzten antibindenden π-Orbitale zur Linearkombination der MOs zur Verfügung stehen. Bei den σ-Orbitalen ist zu erwarten, dass das 1σ-2σ-Paar zu zwei freien Elektronenpaaren kombiniert werden kann. Die Rechnung ergibt das folgende Bild (links die MOs, rechts die lokalisierten Orbitale; unter beiden Orbitalgruppen ist zur Orientierung ein N2-Rumpf eingezeichnet):

Weder das σ-Bindungsorbital noch die beiden freien Elektronenpaare (im Bild: lp1 und lp2) haben die Form, die für eine Wechselwirkung zwischen reinen s- oder p-Orbitalen zu erwarten ist. Die Rechnung ergibt dementsprechend die in der Abbildung angegebenen s- und p-Anteile. In der VB-Methode wird nun ein anschaulicher Formalismus eingeführt: die s-p-Mischung wird vor der Linearkombination zu Bindungen vorgenommen, indem s- und p-Atomorbitale zu Hybridorbitalen linearkombiniert werden. So entsteht eine Bindung mit zum Beispiel 35% s- und 65% p-Charakter durch Wechselwirkung zweier Hybridorbitale mit genau diesen s- und p-Anteilen:

Man beachte, dass die Summe der s- und p-Anteile der Gesamtzahl der Orbitale entsprechen muss: beim N2-Molekül addieren sich daher 1/3 s-Anteil der σ-Bindung und 2/3 s-Anteil des freien Elektronenpaars zu 1. Dasselbe gilt für das pz-Orbital. Das konkrete Ausmaß der s-p-Mischung ist eine charakteristische Variable in der Chemie der Hauptgruppenelemente. In Teil B der Vorlesung werden Trends im Periodensystem behandelt.

Die Beschreibung der chemischen Bindung durch den Lewis-Formalismus ist das einfachste Hilfsmittel, um ein Molekül darzustellen. Wenn sich lediglich die Frage nach Basisinformationen zu Molekülbau und -eigenschaften stellt (Ist das Molekül gewinkelt oder linear? Hat es ein Dipolmoment oder nicht?), reichen Lewis-Formeln oft aus.

Als Mindestanforderung an die Darstellbarkeit eines Moleküls durch eine Lewis-Formel sollte dabei verlangt werden, dass – notfalls durch die Formulierung der später im Detail behandelten „mesomeren Grenzstrukturen“ – (1) die Bindungsordnung und (2) der Spinzustand (Zahl der ungepaarten Elektronen) korrekt wiedergegeben wird. Von den besprochenen Molekülen trifft dies auf H2, HCl, Cl2 und N2 zu. Schon bei dem für das Leben wichtigsten Luftbestandteil, dem Sauerstoff, kommt die Lewis-Formulierung zu einer falschen Aussage.

Versuch 9-1: Paramagnetismus von Sauerstoff • ein mit flüssigem Sauerstoff gefülltes Reagenzglas wird deutlich in das Feld eines Elektromagneten hineingezogen) und Diamagnetismus von Stickstoff (ein mit flüssigem Stickstoff gefülltes Reagenzglas scheint unter diesen Bedingungen nicht auf das Magnetfeld zu reagieren.

O2 ist im Grundzustand paramagnetisch. Diese Eigenschaft zeigt, dass im O2-Molekül ungepaarte Elektronen vorhanden sind. Eine quantitative Behandlung zeigt, dass zwei ungepaarte Spins pro Molekül vorliegen. Dies ist nach der einfachen Formulierung einer Lewisformel nicht zu erwarten:

Allerdings zeigt sich schon bei einer näheren Betrachtung der zugrunde liegenden Atomorbitalwechselwirkungen, dass mit Schwierigkeiten gerechnet werden darf. Während sich nämlich bei N2 zwanglos zwei gleichwertige π-Bindungen aus vier gleichwertigen p-Orbitalen ergeben, zeigt dieselbe Ansicht für O2 ein Problem:

Obwohl geometrisch gleichwertig, sind die px- und py-Orbitale jetzt unterschiedlich besetzt – eines mit einem einzelnen Elektron, das andere mit einem Elektronenpaar.

Die MO-Rechnung ergibt ein Diagramm, das demjenigen des Stickstoffmoleküls sehr ähnlich ist. Wegen der um zwei größeren Valenzelektronenzahl ist nun jedoch der bei N2 leere 2π-Zustand mit zwei Elektronen besetzt und zwar wegen der Hundschen Regel mit jeweils 1 Elektron – O2 ist paramagnetisch. Die Beschreibung des Spinzustands ist als „Multiplizität“ gebräuchlich. Hierzu werden die ms-Werte zu einem Gesamtspin S addiert, anschließend wird die Multiplizität als 2S + 1 gebildet (für das Sauerstoffmolekül mit S = 2 × ½ = 1: 2 × 1 + 1 = 3). Teilchen mit einer Multiplizität von 1, 2, 3 sind im Singulett-, Dublett-, Triplett-Zustand. Die stabile Form von O2 ist also der Triplett-Sauerstoff.

MO-Diagramm für O2.

Technische Anmerkung: O2-Energien und Atomabstand mit ump2/aug-cc-pvqz, 121,9 pm Atomabstand.

Eine Analyse der Bindungsordnung ergibt eine Doppelbindung:

BO = {2 (1σ) − 2 (2σ) + 2 (3σ) + 4 (1π) − 2 (2π)}/2 = 2

Sauerstoff, ein „Diradikal“, gehört zu den wenigen Molekülen, die stabil sind, ohne dass sich im Grundzustand für die Summe der (magnetischen) Spinquantenzahlen 0 ergibt, ohne also dass alle Elektronen spingepaart vorliegen. Zahlreiche chemische Reaktionen laufen nur ungehemmt ab (meist solche, bei denen keine Übergangsmetalle anwesend sind), wenn die Summe der ungepaarten Spins gleich bleibt. Entsteht bei einer solchen Reaktion Sauerstoff, so wird dieser nicht im Triplett-Grundzustand frei, sondern als unstabiler und äußerst reaktiver Singulett-Sauerstoff (den man mit der gezeigten Lewis-Formel beschreiben könnte).

Versuch 9.2: Singulettsauerstoff • Bei der Reaktion

H2O2 + Cl2 + 2 OH− → 1O2 + 2 Cl− + 2 H2O

wird Singulett-Sauerstoff gebildet. Bei der Rückkehr in den 3O2-Grundzustand wird rotes Licht der Wellenlängen 633 und 760 nm emittiert (190 = 2 × 95 und 158 kJ mol−1 entsprechend einer Emission zweier Singulett-Sauerstoff-Formen), hierzu Holleman-Wiberg: „… ist die Umsetzung von Hypochlorit mit Wasserstoffperoxid von einer Emission begleitet, die man mit dunkeladaptiertem Auge als roten Schimmer wahrnehmen kann.“

Das MO-Modell zeigte beim O2-Molekül seine Leistungsfähigkeit. Trotzdem kommt die Grundidee dieser Betrachtung – Orbitale über das gesamte Molekül zu delokalisieren – bei der Behandlung zweiatomiger Moleküle naturgemäß kaum zum Vorschein, da sich über nur zwei Atome nicht viel delokalisieren lässt. Viel klarer zeigen sich die Unterschiede zwischen MO- und VB-Methode, wenn mehratomige Moleküle betrachtet werden. Ein Musterbeispiel ist Methan, CH4.

Methan ist tetraedrisch aufgebaut, das heißt, die H-Atome bilden die Ecken eines Tetraeders, in dessen Schwerpunkt sich das Kohlenstoffatom befindet:

Schematisch (Erläuterung zur Schreibweise):

Bei der MO-Methode werden die Atomorbitale der vier H-Atome und des C-Atoms zu 5z-2e-Bindungen kombiniert – jedes Molekülorbital erstreckt sich also über alle Atome. Ausgehend von den Atomorbitalen des Kohlenstoffs wird hierzu jedes der vier Kohlenstoff-Valenzorbitale so mit einem Satz von jeweils vier H-ständigen Orbitalkombinationen linearkombiniert, dass sich vier bindende MOs ergeben. Bei den nicht besetzten antibindenden MOs sind die Vorzeichen der Wellenfunktionen vertauscht (entweder bei C oder beim H4-Teil):

Schematisch:

Man beachte, dass sich jeder einzelne der vier gleichwertigen C–H-Kontake aus vier Komponenten zusammensetzt. Da jedes bindende MO alle vier C–H-Kontakte einschließt, ist die Bindungsordnung für die einzelne C–H-Bindung 4 × ¼ = 1.

Wegen der hohen Symmetrie ist die Lokalisierung in 2z-2e-Bindungen übersichtlich: man überlagere zur Übung alle vier MOs des abgebildeten Schemas mit positivem Vorzeichen. Heraus kommt eine 2e-2z-Bindung, zu der nur das 1s-Orbital des H-Atoms vorne rechts oben beiträgt sowie ein Hybridorbital am Kohlenstoffatom, das ¼ s- und ¾ p-Charakter hat. Dies gilt für alle Bindungen in diesem hochsymmetrischen Molekül. Wegen des dreifach höheren Gewichts der p-Orbitale an den vier gleichartigen Bindungen werden diese „sp3-Hybridorbitale“ genannt. (Es ist eine lehrreiche Übung, sich graphisch klar zu machen, dass zwei senkrecht aufeinander stehende p-Orbitale durch eine 25-%-ige s-Beimischung ihre Orthogonalität verlieren. Diese wird wiederhergestellt, wenn durch Vergrößerung des Winkels zwischen den Orbitalen deren gegenseitige Überlappung im verstärkten Bereich vermindert und im geschwächten Bereich vergrößert wird. Beim „Tetraederwinkel“ von 109.5° ist wieder Orthogonalität erreicht.)

Werden, wie in Lehrbüchern üblich, die VB-Orbitale nicht durch Lokalisierung aus MOs abgeleitet, beginnt das Aufstellen der Formel mit einem Problem. Ein Kohlenstoffatom im Grundzustand scheint mit seiner Valenzelektronenkonfiguration 2s2 2p2 nicht über vier einfach besetzte Orbitale zu verfügen. Im ersten Schritt wird daher ein energiereicherer 2s1 2p3-Zustand formuliert. Die benötigte Zahl ungepaarter Elektronen steht nun zur Verfügung. Durch Linearkombination wird nun die 2s1 2p3Konfiguration zu einer (sp3)4-Konfiguration hybridisiert. Die vier gleichwertigen Hybridorbitale weisen nun in die Ecken eines Tetraeders.

Alle vier Bindungen im Methan-Molekül sind äquivalent. Im Sinne des VB-Modells sind alle vier Elektronenpaare gleich hybridisiert. Eine grundlegend einfachere Betrachtungsweise als VB- und MO-Methode ergibt sich, wenn diese Eigenart des Methans auf alle denkbaren Moleküle übertragen wird – wenn wir also das Cl2-Molekül so verstehen, dass das bindende Elektronenpaar ebenso wie die freien Elektronenpaare sp3-Hybridorbitale darstellen. Da wir nur wenige Moleküle kennenlernen werden, bei denen diese Vereinfachung zulässig ist, werden wir diesem VSEPR-Modell (valence shell electron pair repulsion, Valenzelektronenpaarabstoßung) keine allzu große Aufmerksamkeit schenken (auf den schwerer wiegenden Nachteil, die wichtige Oktettregel nicht zu beachten, kommen wir noch zu sprechen). Beispiele für Moleküle, bei denen dieses Modell erfolgreich angewendet werden kann, sind NH3 und H2O. Das VSEPR-Modell wird daher im Kapitel „Polare Moleküle“ vorgestellt.

In der Vorlesung werden wir das Bindungsmodell verwenden, dass hinreichend – aber nicht unnötig – komplex ist, um die gerade interessierende Frage angemessen zu beantworten. Oft wird zur Beschreibung eines Moleküls die Lewis-Formel ausreichen. Die MO-Methode bietet sich gerade für Mehrzentrenbindungen an, hier wird jedoch auch auf mesomere Grenzformeln eingegangen, schon deswegen, da diese in den Lehrbüchern weit verbreitet sind.

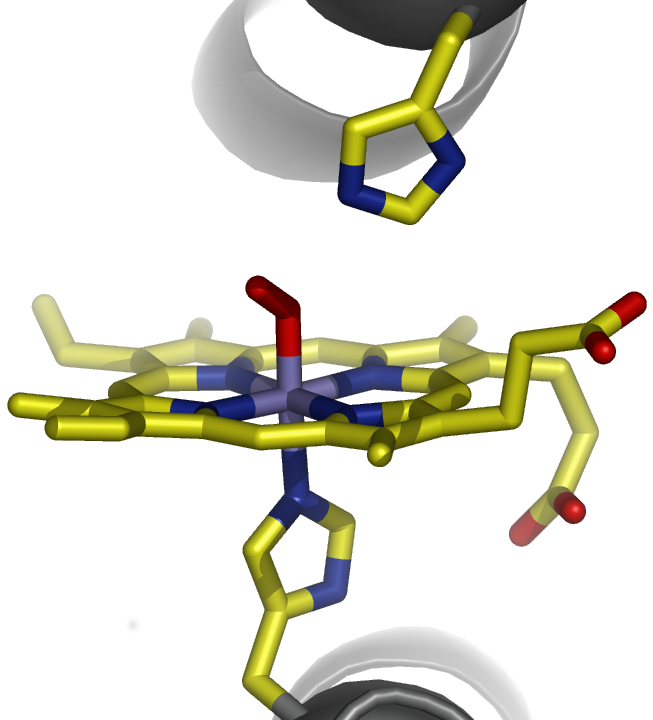

Das Beipiel Methan zeigt, in welchem Fall sich die MO-Methode besonders empfiehlt, nämlich wenn Aussagen zu Orbitalenergien unmittelbar abgeleitet werden sollen (vor einer Lokalisierung, mit Hilfe der MOs so wie sie sind – man nennt sie zur Unterscheidung von lokalisierten MOs „kanonische“ MOs). Wird zum Beispiel Methan mit ähnlichen spektroskopischen Methoden untersucht wie sie oben für das H-Atom besprochen wurden, so zeigen sich im Grundzustand besetzte Orbitale bei zwei Orbitalenergien und nicht – wie es eine oberflächliche VB-Betrachtung mit vier äquivalenten Hybridorbitalen suggeriert – nur einer einzigen (wobei eine sorgfältige VB-Analyse bei dieser äquivalenten Methode natürlich auch zum richtigen Ergebnis führt, aber eben nicht auf den ersten Blick). Wann brauchen wir ein Modell, das Energien übersichtlich wiedergibt? Ein Beipiel ist die Besprechung von Halbleitern, die auf VB-Basis kaum sinnvoll beschreibbar sind. Ein anderes Beispiel ist die Beziehung zwischen der Farbe eines Stoffes und seiner Elektronenstruktur (warum ist Hämoglobin rot? Was lässt sich daraus schließen, wenn es bei der Wechselwirkung mit CO oder NO seine Farbe ändert?).

Für die meisten Elemente ist in den Lehrbüchern ein „Atomradius“ angegeben. Bei den nichtmetallischen Elementen handelt es sich dabei in der Regel um den kovalenten Einfachbindungsradius. Dieser ist definiert als die Hälfte des Atomabstandes in einer homonuklearen Einfachbindung. Beispiele: die Atomabstände in H2 und Cl2 betragen 74 und 198 pm. Die kovalenten Radien sind dann 37 und 99 pm. Mit Hilfe dieser Radien können Erwartungswerte für heteronukleare Bindungen errechnet werden. Für HCl ergibt sich so 136 pm (exp. 127 pm).

Auch eine freiwillig ablaufende Reaktion bedarf oft der Zündung – es muss Aktivierungsenergie zugeführt werden. Bei einer Radikalkettenreaktion besteht die Aktivierung in der Bildung erster Radikale. Bei der Chlorknallgasreaktion gelingt dies mit Licht, das die Bindungsdissoziationsenergie des Cl2-Moleküls zur Verfügung stellt. Ein Katalysator senkt die Aktivierungsbarriere.

Versuch 15-1: H2 brennt in Cl2 • Wasserstoff und Chlor reagieren exotherm zu HCl miteinander. Die Reaktion bedarf der Zündung durch eine Flamme.

Versuch 15-3: Chlor-Knallgas • eine Mischung von Wasserstoff und Chlor reagiert nicht spontan, sondern sie ist „metastabil“. Die Aktivierung kann auch durch Lichtenergie erfolgen, allerdings muss die Wellenlänge des verwendeten Lichts einer hinreichend hohen Energie entsprechen.

Die Reaktion von Chlor-Knallgas nach der Zündung kann in einem Energiediagramm dargestellt werden. Die Reaktion läuft erst nach der Zufuhr der Aktivierungsenergie ab. Ea erscheint nicht in der Energiebilanz der Reaktion, die Zustandsgröße ΔH ist von Ea unabhängig.